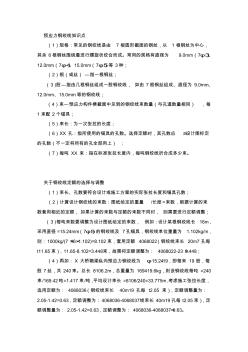

隐形骨骼:钢铰线的建筑力学魔法

【导读】钢铰线是由多根高强度钢丝螺旋绞合而成的预应力构件,其核心是通过冷拉工艺提升钢材屈服强度,典型抗拉强度可达1860MPa。这种金属缆索在混凝土结构中扮演"隐形骨架"角色,通过预先施加拉力来抵消外部荷载产生的应力,广泛应用于悬索桥主缆、核电站安全壳加固等场景。

钢铰线是由多根高强度钢丝螺旋绞合而成的预应力构件,其核心是通过冷拉工艺提升钢材屈服强度,典型抗拉强度可达1860MPa。这种金属缆索在混凝土结构中扮演"隐形骨架"角色,通过预先施加拉力来抵消外部荷载产生的应力,广泛应用于悬索桥主缆、核电站安全壳加固等场景。其镀锌或环氧涂层设计可抵抗腐蚀,7股标准结构(中心1股+外围6股)能实现力传导与柔韧性的平衡,是现代工程力学与材料科学的结晶。

钢铰线在悬索桥建设中如何实现"力与美的平衡"?揭秘桥梁背后的金属艺术

悬索桥的飞跨峡谷与江河,始终是人类工程美学的巅峰体现。当车辆在桥面平稳驶过,很少有人意识到,那些隐藏在钢塔与锚碇之间的钢铰线,正是实现"力与美平衡"的核心密码。这种由多根高强度钢丝绞合而成的金属缆索,既承载着万吨桥面的垂直荷载,又以优雅的抛物线弧度勾勒出桥梁的天际线,让力学理性与视觉美感达成奇妙共鸣。

在力学层面,钢铰线的"力"体现在其超乎寻常的承重能力。以主跨1991米的香港青马大桥为例,每根主缆由近3万根直径5毫米的钢丝组成,单根主缆可承受5万吨的拉力。工程师通过精确计算钢铰线的绞合角度与钢丝材质,让荷载均匀分布在每一根钢丝上,避免局部应力集中导致的断裂风险。这种"集腋成裘"的结构智慧,使得钢铰线既能抵御狂风暴雨中的振动荷载,又能在温度变化时通过微小形变释放应力,确保桥梁在极端环境下的稳定性。

而钢铰线的"美",则暗藏在其与桥梁整体形态的融合之中。悬索桥主缆的抛物线形态并非随意设计,而是精确遵循悬链线方程——这种自然形成的曲线能让钢铰线的每一段都承受均等的拉力,同时赋予桥梁舒展流畅的视觉效果。当阳光穿过钢塔,钢铰线的阴影在桥面上投下规则的几何纹路,与下方流动的河水形成动静对比;夜幕降临时,灯光沿着钢铰线的走向铺陈开来,如同悬在空中的光带,将力学结构的逻辑之美转化为震撼的视觉体验。

更精妙的是,钢铰线的存在让大跨度桥梁摆脱了厚重桥墩的束缚。在旧金山金门大桥,两根主缆如同巨人伸出的臂膀,将桥面轻柔托起,既彰显了工业时代的力量感,又保持了与自然景观的和谐对话。这种"以柔克刚"的设计哲学,正是钢铰线赋予桥梁的独特美学气质——它让工程结构不再是冰冷的钢铁堆砌,而是成为兼具功能性与艺术性的人类文明地标。

从蚕丝到钢铰线:人类绳索技术演进史中,这种金属线材如何改写工程极限?

绳索的发展史,堪称人类征服自然的微观史诗。从新石器时代先民用来捆绑石斧的植物纤维,到古埃及人建造金字塔时使用的亚麻缆绳,绳索始终是拓展人类活动边界的关键工具。而钢铰线的出现,标志着绳索技术进入金属时代,它以钢铁的刚性与线材的韧性,彻底改写了工程领域的承载极限与空间尺度。

在钢铰线诞生之前,绳索技术长期受限于天然材料的物理特性。蚕丝虽强韧,却难以承受超过百公斤的拉力;麻绳虽廉价,却在潮湿环境中极易腐烂;即使是19世纪出现的铁丝缆绳,也因单丝强度不足,难以满足大跨度工程的需求。1834年,法国工程师亨利・萨拉辛发明了最早的钢铰线雏形——将多根高碳钢丝绞合形成缆索,这种结构不仅继承了天然绳索的柔性,更将单根绳索的承重能力提升至吨级。1883年建成的布鲁克林大桥,首次大规模使用钢铰线作为主缆,其单根主缆可承受1.2万吨拉力,这一数字是此前任何绳索技术都无法企及的。

钢铰线对工程极限的突破,源于其独特的材料科学突破。现代钢铰线采用的高碳钢含碳量达0.8%-1.2%,经过冷拉加工后,钢丝的抗拉强度可达1860MPa以上——这意味着直径5毫米的钢丝能吊起20吨重物。更重要的是,绞合结构让钢铰线具备了"1+1>2"的协同效应:当外力作用时,每根钢丝均匀分担荷载,即使少数钢丝断裂,其余部分仍能继续承重,这种冗余设计大幅提升了工程安全性。在挪威的哈罗格兰德大桥,主缆钢铰线的设计安全系数高达2.5倍,确保能抵御百年一遇的强风暴荷载。

这种金属线材的出现,直接推动了工程领域的空间革命。在桥梁建设中,钢铰线让主跨长度从19世纪的百米级跃升至如今的两千米级——日本明石海峡大桥的主跨达到1991米,若没有钢铰线提供的超强拉力,这样的跨度在力学上根本无法实现。在建筑领域,钢铰线与预应力技术结合,让混凝土构件摆脱了自重限制,迪拜哈利法塔能建起828米的高度,正是依赖钢铰线对混凝土核心筒的强化作用。甚至在深海探测中,铠装钢铰线能承受数千米海水的压力,将潜水器送入马里亚纳海沟,拓展了人类对地球的认知边界。

从蚕丝到钢铰线,绳索技术的演进本质上是人类对材料强度的永恒追求。当钢铰线以毫米级的钢丝承载万吨重量,以千米级的长度跨越天堑,它不仅是一种工程材料,更是人类用智慧驯服钢铁的见证——这种金属线材的每一次技术迭代,都在重新定义着"不可能"的边界。

钢铰线防腐涂层竟含纳米技术?解析这种"金属血管"的延寿密码

在悬索桥的主缆中,钢铰线如同桥梁的"金属血管",源源不断地传递着荷载应力。但这些由高碳钢制成的线材,却面临着一个致命威胁——腐蚀。数据显示,未加保护的钢铰线在潮湿环境中,10年内就可能因锈蚀导致强度下降50%以上。为破解这一难题,工程师将纳米技术融入防腐涂层,为钢铰线穿上了一层看不见的"防护铠甲",使其使用寿命从几十年延长至百年以上。

传统的钢铰线防腐技术,曾长期停留在"被动防御"阶段。20世纪中期,工程师采用油脂填充+钢丝缠绕的方式保护钢铰线,虽能隔绝水分,但油脂在高温下易流失,钢丝缝隙仍会成为腐蚀通道。1980年代出现的热浸镀锌技术,通过在钢丝表面形成锌层实现阴极保护,但锌层厚度不均会导致局部腐蚀加速。直到纳米材料技术的成熟,才让钢铰线防腐进入"主动防护"时代——这种涂层中含有的纳米级氧化锌颗粒,能像哨兵一样监测环境变化,在腐蚀因子侵入前就启动防御机制。

现代钢铰线防腐涂层是一个精密的"纳米复合系统"。最内层是厚度仅5-10微米的纳米陶瓷层,其致密的晶体结构能完全阻断水分和氧气的渗透;中间层是掺有纳米石墨烯的环氧树脂,石墨烯的二维片状结构能延长腐蚀介质的扩散路径,同时凭借超高导电性实现电化学防护;最外层是含纳米二氧化钛的聚氨酯涂层,这种光催化材料能在紫外线照射下分解附着的污染物,保持涂层表面清洁。三层结构协同作用,形成了一道从物理阻隔到化学防御的全方位屏障。

纳米技术赋予防腐涂层的"智能响应"能力,是钢铰线延寿的关键。当涂层局部出现微小破损时,嵌入其中的纳米胶囊会立即破裂,释放出具有自愈功能的高分子材料,在破损处形成新的防护膜;当环境湿度超过阈值,纳米级吸水颗粒会膨胀堵塞孔隙,阻止水分进一步侵入;甚至在盐雾环境中,纳米锌粉会通过牺牲阳极效应,优先被腐蚀从而保护钢基体。这种动态防护机制,让钢铰线在海洋、工业区等恶劣环境中仍能保持稳定性能。

在实际工程中,纳米防腐涂层的效果令人惊叹。我国港珠澳大桥的钢铰线采用了三层纳米复合涂层,经过加速老化试验验证,其使用寿命可达120年,远超传统涂层50年的极限;日本濑户大桥的钢铰线在纳米涂层保护下,历经30年海风侵蚀,锈蚀深度仍控制在0.1毫米以内。这些"金属血管"之所以能在岁月流转中保持活力,正是因为纳米技术将防腐从简单的隔离升级为精准的智能管控——这不仅是材料科学的胜利,更是人类对抗自然损耗的智慧结晶。

预应力钢铰线为何被称为混凝土的"隐形骨骼"?探秘现代建筑的力学魔术

在现代建筑的钢筋混凝土结构中,有一种"看不见的力量"正在默默支撑着高楼大厦与桥梁隧道——那就是被称为混凝土"隐形骨骼"的预应力钢铰线。这种被预先施加拉力的金属线材,能巧妙地抵消混凝土的脆性弱点,让原本只能承受压力的混凝土,拥有了抵御拉力的"超能力",从而构建出跨度更大、重量更轻、抗震性更强的建筑奇迹。

要理解预应力钢铰线的力学魔术,首先需要认识混凝土的"先天缺陷"。普通钢筋混凝土中,钢筋与混凝土主要通过粘结力共同工作,但当结构承受弯曲荷载时,受拉区的混凝土容易因抗拉强度不足而开裂。这种裂缝不仅影响结构美观,更会导致钢筋锈蚀、强度下降。而预应力技术的出现,相当于给混凝土"打了预防针"——在构件浇筑前,通过张拉钢铰线预先施加压应力,当结构承受外部荷载时,这部分压应力会抵消拉力,使混凝土始终处于受压状态,从而避免开裂。

预应力钢铰线的"骨骼功能"体现在其精准的应力调控能力。在制作预应力混凝土梁时,工程师会将钢铰线穿过预留孔道,用千斤顶施加设计拉力(通常达1000-2000kN),然后固定钢铰线并浇筑混凝土;待混凝土强度达标后,放松钢铰线,其回缩力会对混凝土产生持续的压应力。这种"主动受力"模式,让钢铰线如同骨骼中的肌腱,将拉力转化为对混凝土的约束,使整个结构形成受力闭环。在30米跨度的预应力混凝土梁中,这种技术可减少50%的钢筋用量,同时将挠度控制在规范允许值的1/3以内。

这种"隐形骨骼"的神奇之处,在于它能根据建筑需求"定制力学性能"。在大跨度桥梁的连续梁中,工程师通过分段张拉钢铰线,在梁体不同部位形成梯度应力场,完美抵御车辆荷载产生的交变弯矩;在高层建筑的转换层中,曲线布置的钢铰线能像肋骨一样环绕核心筒,分散水平地震力;甚至在核电站的安全壳中,环形布置的预应力钢铰线能提供持续的环向压力,确保极端情况下的结构完整性。这种灵活的受力模式,让混凝土从笨重的建筑材料蜕变为兼具刚柔特性的"智能结构"。

现代建筑的诸多"不可能",都源于这种力学魔术的赋能。北京大兴国际机场的C型柱采用预应力钢铰线技术,仅用单柱就能支撑1600平方米的屋顶,创造出无柱大空间的震撼效果;三峡大坝的泄洪闸墩中,每根钢铰线施加的3000kN预应力,确保了巨型闸门开启时的结构稳定;甚至在月球探测中,嫦娥探测器着陆器的支撑腿,也运用了预应力钢铰线原理来缓冲着陆冲击。这些案例印证了同一个事实:预应力钢铰线通过改变混凝土的受力本质,不仅延长了建筑的使用寿命,更拓展了人类建造活动的空间维度——它虽隐藏在混凝土深处,却构筑了现代文明的坚实骨架。

下一篇:

无推荐阅读

- 住房城乡建设部适老建筑与环境重点实验室学术研讨会在京举办

- 广东住建厅关于加强房屋市政工程施工安全风险分级管控和隐患排查治理工作的通知

- 广州住建局关于继续实施广州市旧村庄全面改造成本核算办法的通知

- 祝贺!中建普联参赛项目荣获2024年“数据要素×”大赛广东分赛交通运输赛道特等奖

- 关于举办第二十一届中国国际住宅产业及建筑工业化产品与设备展览会的通知

- 2024第四届北京国际工程采购大会暨工程建设供应链博览会

- 喜报!中建普联获得广州市建筑业“建联杯”第一届掼牌(掼蛋)比赛团队季军!

- 广州市数字金融协会及10家投资机构代表一行莅临中建普联调研交流

- 商品房市场销售下滑现象解读:需求释放与市场调整

- 广州市市政服务管理局、广州数交所领导一行莅临中建普联调研指导工作