广州北站东侧老旧小区连片微改造:探索“自主更新+多元共治”的老屋新生路径 摘要

【导读】针对广州北站东侧老旧小区密集、设施匮乏等问题,项目采用“城市体检+城市更新+城市运营”模式,通过党建引领、多元筹资、居民自拆自建、完善“一老一小”服务等举措,补齐设施短板,提升人居环境,探索出危房业主“自主更新、自筹资金、原拆原建”及长效管养机制,实现片区有机更新。

广州北站东侧老旧小区连片微改造项目位于广东省广州市花都区,区域内老旧小区密集,多为上世纪60年代末至90年代初建成的单体散楼,无物业服务,公共服务设施匮乏,无障碍、适老化设施不足,居民改造意愿强烈。项目总投资1.91亿元,涉及居民1186户、楼栋52栋,建筑面积15.23万平方米。项目创新采用“城市体检+城市更新+城市运营”工作模式,以补齐设施短板为核心,试点危房业主“自主更新、自筹资金、原拆原建”,显著提升片区宜居水平,探索出老旧小区有机更新的新路径。

一、党建引领,筑牢改造根基

项目强化党建引领,与基层治理深度融合,发挥“镇街吹哨、部门报到”作用,推动各领域力量下沉街道、社区。出台专项行动方案,成立项目协调指挥部,为改造快启动、快见效提供机制保障。畅通意见征集渠道,基层党员做好政策宣传、调查摸底,搭建居民沟通议事平台,引导居民自主协商改造及后续管理事宜。“区—街道—社区”三级通过问卷调查、入户访谈等方式精准对接需求,征询专家意见,确保方案符合专业技术标准。投入960万元,将区直管公房集群街1号(C级危房)打造为“党群+”复合型邻里中心,内设“随心办”政务服务厅、微改造路演厅、多功能客厅及片区运营治理指挥中心,腾退整合约700平方米建设小广场,畅通党群“连心桥”。

二、完善设施,提升人居环境品质

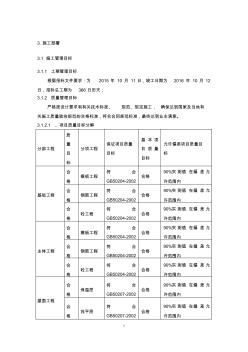

项目统筹基础设施改造,加装二次增压

房2处,解决项目及周边2000余户居民用水难题;迁改增容2处,满足企业、商户电力需求;实现燃气主管网全覆盖,破解“瓶改管”入户难题;维护消防管网,完善室内外消防设施52处。补齐无障碍短板,52栋楼实现走道适老化改造全覆盖,完善无障碍坡道85处、2570米,增加无障碍卫生间4处、无障碍电梯23台,增设无障碍11个及人行道1480平方米。针对停车难题,引入社会资本,结合街巷增设临停泊位,建设6个停车楼,新增停车位725个、街巷临停车位643个,打通出行堵点。三、多元筹资,落实资金共担机制

项目积极探索政府、社会、居民合理共担的资金机制。主动对接上级部门,申报中央财政补助1514万元、市级补贴3612万元及地方专项债5500万元。推动企业出资约2.27亿元,盘活低效闲置资产,挖掘片区资源,重塑街区活力。广泛开展政策宣讲,推动居民出资约1750万元参与危房拆建,形成多元筹资合力。

四、试点自拆自建,探索老屋新生

广州在全省率先出台危旧房屋拆除重建试点方案,以集群街2号为试点探索产权人自主更新模式。全体业主共同委托企业作为改造主体,实现融资、设计、施工、管理一体化。优化户型布局,对非成套化住宅进行成套化改造,完善厨房、卫生间,增加2台无障碍电梯,公共楼道由0.9米扩宽至1.2米,优化供水供气功能。政府引导居民引入专业物业,对物业维修资金等按比例补助,形成“物业服务+城市运营”长效管养机制。该项目减少50%财政支出,房屋增值1.6倍多,走出传统征拆、微改造外的“第三条路径”。

五、织密民生网,托起“一老一小”幸福感

项目完善养老服务体系,活化闲置

,引入社会资本1350万元打造2740平方米智慧化医养结合养老公寓,设36间套房、144张床位,配套医务室、长者饭堂等,形成社区养老及适老化产业集聚区。落实儿童友好城市建设,改造闲置用房引入儿童托管中心,设12间教室,容纳约200名学生;串联3所学校,改造入口空间,新建风雨连廊及家长等候区,打造儿童安全出行路径;新增4个口袋公园及约700平方米休憩空间,设新华街社区学院,构建全龄友好型社区。六、长效管养,实现有机更新

项目以“城市运营”视角,探索全域服务、专业物业、业主自行管理多元融合的管养模式,构建“政府引导、市场运作、公众参与”的更新机制。引导居民出资7万元作为后续维修管养资金,缓解管养难题。政府整合公共资源,挖掘不规则用地与“边角料”空间,引入第三方打造潮汐市场、青年夜市等运营增长点,年营运收入约400万元反哺管养。企业开展全域治理,通过“AI智慧监控+到场整治”整合服务队伍,提供秩序管理、环卫保洁等服务,打造宜商、宜旅、宜居的特色街区,实现成片连片有效治理。

广州北站东侧老旧小区连片微改造项目,通过机制创新、多元参与、精准施策,不仅破解了老旧小区改造的难题,更探索出可复制、可推广的更新模式,为城市有机更新提供了生动实践。

下一篇:

无推荐阅读

- 住房城乡建设部适老建筑与环境重点实验室学术研讨会在京举办

- 广东住建厅关于加强房屋市政工程施工安全风险分级管控和隐患排查治理工作的通知

- 广州住建局关于继续实施广州市旧村庄全面改造成本核算办法的通知

- 祝贺!中建普联参赛项目荣获2024年“数据要素×”大赛广东分赛交通运输赛道特等奖

- 关于举办第二十一届中国国际住宅产业及建筑工业化产品与设备展览会的通知

- 2024第四届北京国际工程采购大会暨工程建设供应链博览会

- 喜报!中建普联获得广州市建筑业“建联杯”第一届掼牌(掼蛋)比赛团队季军!

- 广州市数字金融协会及10家投资机构代表一行莅临中建普联调研交流

- 商品房市场销售下滑现象解读:需求释放与市场调整

- 广州市市政服务管理局、广州数交所领导一行莅临中建普联调研指导工作