山东严查建设工程资质虚假业绩

【导读】2025年9月28日,山东省住房和城乡建设厅发布《关于进一步规范申报建设工程企业资质业绩核查工作的通知》(以下简称《通知》),旨在强化建筑市场监管,严厉打击企业利用虚假业绩申报资质的违法行为。

2025年9月28日,山东省住房和城乡建设厅发布《关于进一步规范申报建设工程企业资质业绩核查工作的通知》(以下简称《通知》),旨在强化建筑市场监管,严厉打击企业利用虚假业绩申报资质的违法行为。这一政策的出台,标志着山东建筑业监管正加速向“宽进、严管、重处”的现代化治理模式转型,对规范市场秩序、提升行业信用水平具有深远意义。

一、背景与目标:从“重审批”转向“强监管”

近年来,随着“放管服”改革深入推进,建设工程企业资质审批不断简化,准入门槛逐步降低。然而,部分企业为获取更高资质等级,在申报过程中虚构项目、伪造合同、虚报工程规模等现象时有发生,严重扰乱了建筑市场公平竞争环境,也埋下了工程质量与安全的隐患。

此次《通知》的发布,正是对这一问题的有力回应。文件明确提出要落实“建设工程企业资质审批专项治理工作要求”,通过强化业绩核查机制,确保企业申报材料的真实性、准确性和合规性,推动形成“承诺在先、核查在后、失信必惩”的监管闭环。

二、核查范围全覆盖,杜绝“灰色地带”

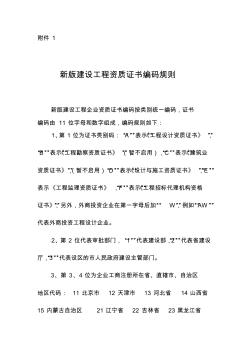

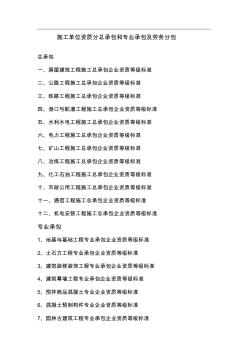

《通知》明确,核查范围涵盖所有申报省级权限内工程勘察、设计、建筑业等企业资质所涉及的企业及个人业绩,包括通过委托下放方式由市级部门审批的事项。这意味着无论是总承包还是专业承包,无论是房建市政还是交通水利,只要涉及资质升级或新申,其过往业绩都将面临更严格的审查。

值得注意的是,《通知》特别强调“程序合规”,即项目必须符合法定基本建设程序,如取得施工许可、完成竣工验收等。这堵住了部分企业通过“未批先建”“边建边批”等方式包装虚假业绩的漏洞。

三、双轨核查机制:信息化+实地,精准识别造假

为提升核查效率与准确性,《通知》构建了“信息化核查”与“实地核查”相结合的双重机制。

在信息化方面,鼓励各市加快建筑市场监管平台与工程审批、公共资源交易等系统的数据对接。一旦实现系统互联,相关数据可自动调取比对,无需企业重复提交,既减轻企业负担,又减少人为干预风险。对于尚未实现系统对接的地区,则要求人工将申报材料与平台信息逐一核对,确保数据一致。

而对于无法通过系统验证的业绩,必须开展实地核查。核查人员需赴项目现场或城建档案馆,依据《业绩核查要求》进行核实,并填写标准化的《业绩现场核查表》,所有材料均需归档备查。这种“眼见为实”的做法,极大压缩了弄虚作假的空间。

四、业绩认定新规:全国平台B级成“硬门槛”

《通知》最引人注目的规定之一是:自2026年1月1日起,申请省级建设工程企业资质的企业,其国内业绩在全国建筑市场监管公共服务平台(简称“全国平台”)上的数据等级必须达到B级及以上,方可被认可。

不同类别资质对数据模块的要求略有差异:

建筑业企业:房建、市政类需施工许可、竣工验收等关键信息达B级;

工程勘察:除工程测量、水文地质外,原则上不再接受地方出具的业绩真实性确认材料;

工程设计:建筑、市政类需施工图审查、竣工验收等信息达标。

这意味着,未来企业的每一次真实项目履约,都将成为其资质晋升的“积分”。而那些长期忽视数据录入、管理不规范的企业,将因“数据等级不足”而失去竞争力。

五、境外业绩从严把关,责任到人

针对企业使用国(境)外工程业绩申报的情况,《通知》设置了更为严格的审核程序。除需提供驻外使领馆出具的真实性质证材料外,还必须由企业注册地市级住建部门出具《业绩真实性确认表》。

尤为关键的是,该确认表必须由审查、审核、审批三级人员逐级签字,并由分管领导最终审批,加盖单位公章(内设机构章无效),同时注明联系人及电话。这一设计明确了责任链条,防止个别人员滥用职权或敷衍了事。

六、强化联动与惩戒,构建“一处失信、处处受限”格局

《通知》强调要加强审批与监管的协同联动。自发布之日起,各市审批部门须每月向省厅报送已用于资质审批的省内业绩名单,且一经使用,原则上不得再进行勘误或删除,防止企业“反复修改、蒙混过关”。

对于查实使用虚假业绩的企业,将面临公开通报、信用扣分、限制资质申请等多重处罚。同时,对因履职不力导致虚假业绩入库的主管部门,省厅也将视情予以通报或约谈,倒逼基层监管责任落实。

此外,《通知》明确指出,今后外省查询山东企业业绩时,将以全国平台数据为准,省厅不再另行函复。这体现了“让数据说话”的治理理念,提升了行政效率和公信力。

以数据驱动重塑行业生态

山东省此次出台的业绩核查新规,不仅是技术层面的流程优化,更是治理理念的深刻变革。它通过打通数据壁垒、压实主体责任、强化信用惩戒,正在构建一个更加透明、公平、可预期的建筑市场环境。可以预见,未来只有那些真正具备实力、注重诚信经营的企业,才能在激烈的市场竞争中行稳致远。

下一篇:

无推荐阅读

- 住房城乡建设部适老建筑与环境重点实验室学术研讨会在京举办

- 广东住建厅关于加强房屋市政工程施工安全风险分级管控和隐患排查治理工作的通知

- 广州住建局关于继续实施广州市旧村庄全面改造成本核算办法的通知

- 祝贺!中建普联参赛项目荣获2024年“数据要素×”大赛广东分赛交通运输赛道特等奖

- 关于举办第二十一届中国国际住宅产业及建筑工业化产品与设备展览会的通知

- 2024第四届北京国际工程采购大会暨工程建设供应链博览会

- 喜报!中建普联获得广州市建筑业“建联杯”第一届掼牌(掼蛋)比赛团队季军!

- 广州市数字金融协会及10家投资机构代表一行莅临中建普联调研交流

- 商品房市场销售下滑现象解读:需求释放与市场调整

- 广州市市政服务管理局、广州数交所领导一行莅临中建普联调研指导工作