海南严查建筑企业安全员配备

【导读】2025年10月18日,海南省住房和城乡建设厅发布《关于进一步严格建筑业企业安全生产许可证动态监管的通知》(琼建质函〔2025〕164号),旨在深入贯彻落实国家关于房屋市政工程安全生产治本攻坚三年行动的总体部署。此次政策的出台,是海南省在建筑施工领域强化安全底线思维、压实企业主体责任的重要举措。

政策出台背景:安全生产治本攻坚三年行动持续推进

2025年10月18日,海南省住房和城乡建设厅发布《关于进一步严格建筑业企业安全生产许可证动态监管的通知》(琼建质函〔2025〕164号),旨在深入贯彻落实国家关于房屋市政工程安全生产治本攻坚三年行动的总体部署。此次政策的出台,是海南省在建筑施工领域强化安全底线思维、压实企业主体责任的重要举措。近年来,随着海南自贸港建设的加速推进,各类基础设施和房地产项目快速上马,建筑施工规模持续扩大,安全生产压力也随之增加。为防范和遏制重特大事故发生,必须从源头加强企业资质与安全管理能力的匹配性审查。此次通知正是基于全国工程质量安全监管信息平台的数据支撑,对省内注册的建筑业企业开展常态化、动态化的安全生产管理人员配备情况核查,体现了监管方式由“静态审批”向“动态监督”的深刻转变。

核心内容解读:未配安全员将面临许可证被撤销风险

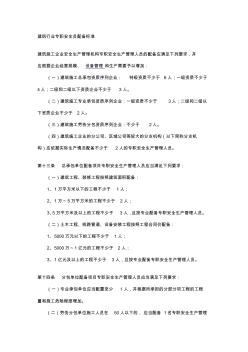

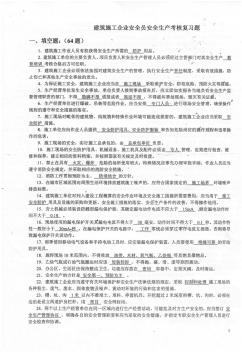

该通知的核心内容聚焦于对未按规定配备安全生产管理人员的建筑业企业进行限期整改,并明确了严厉的后续处理措施。根据文件披露,海南省住建厅已通过信息化手段完成一轮全面排查,发现仍有部分企业存在安全生产管理人员“空缺”问题。对此,相关部门已列出《未配备安全生产管理人员建筑业企业清单》作为附件随文下发,并责令相关企业在2025年11月16日前完成整改。

整改要求明确指出,企业必须按照《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》及相关法律法规的要求,足额配备具备相应资格的专职安全生产管理人员。若企业在规定期限内未能完成整改,省住建厅将依法启动撤销其安全生产许可证的程序。依据《中华人民共和国安全生产法》第六十三条及《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》第十六条,企业若不具备安全生产条件,主管部门有权暂扣或吊销其安全生产许可证。这意味着,一旦被撤销许可证,相关企业将失去参与建设工程投标和施工的法定资格,直接影响其市场竞争力和经营生存。

此举释放出强烈信号:安全生产不再是“软指标”,而是决定企业能否继续运营的“硬门槛”。监管部门不再仅限于事故发生后的追责,而是前移至事前预防和过程管控,通过技术手段实现精准监管。

监管机制创新:依托全国平台实现动态比对核查

值得注意的是,本次监管行动的技术支撑来自“全国工程质量安全监管信息平台”。这一国家级平台实现了跨区域、跨部门的与比对,使得海南省住建厅能够实时掌握辖区内企业的人员配置状况。相比以往依赖企业主动申报、现场抽查等方式,这种基于的动态核查更具效率和威慑力。

通过系统自动比对企业资质申报信息与实际持证人员注册状态,监管部门可以迅速识别出“有证无岗”“人证不符”“岗位空缺”等典型问题。这种“智能+监管”的模式不仅提升了执法精准度,也有效遏制了部分企业“挂靠资质”“临时拼凑人员应付检查”的侥幸心理。未来,随着平台功能的不断完善,不排除将安全生产培训记录、项目现场履职情况、事故隐患整改等更多维度纳入动态监测范围,形成全链条闭环管理体系。

行业影响深远:倒逼企业提升安全管理内生动力

此次通知的发布,对海南省内数千家建筑业企业提出了更高的合规要求。尤其是一些中小型企业,可能因人力资源配置不足或管理意识薄弱而面临整改压力。但从长远来看,这是一次推动行业整体转型升级的契机。

安全生产管理团队的健全,不仅是获取许可证的前提,更是保障工程项目顺利实施、降低事故风险、提升企业品牌信誉的关键。企业若想在激烈的市场竞争中立足,就必须建立完善的内部安全管理体系,培养专业人才队伍,形成“人人讲安全、事事重预防”的企业文化。

同时,这也促使企业重新审视自身发展模式。过去依靠低成本、高周转扩张的路径已难以为继,未来的发展必须建立在、、的基础上。对于合规经营的企业而言,严格的监管环境反而有助于净化市场秩序,淘汰“低质低价”竞争者,营造更加公平健康的营商环境。

安全为本,长效治理构建海南建设新生态

海南省此次强化建筑业企业安全生产许可证动态监管,既是落实国家政策的具体行动,也是服务自贸港高质量发展的内在要求。通过设定明确时限、公布问题清单、依法严肃处理,展现了政府“零容忍”的监管态度。下一步,建议相关部门加强政策宣贯和技术指导,帮助企业在限期内完成整改;同时建立长效机制,定期开展“回头看”,防止问题反弹。

唯有坚持“、预防为主、综合治理”的方针,才能真正实现建筑行业的可持续发展,为海南自贸港建设筑牢安全基石。

下一篇:

无推荐阅读

- 住房城乡建设部适老建筑与环境重点实验室学术研讨会在京举办

- 广东住建厅关于加强房屋市政工程施工安全风险分级管控和隐患排查治理工作的通知

- 广州住建局关于继续实施广州市旧村庄全面改造成本核算办法的通知

- 祝贺!中建普联参赛项目荣获2024年“数据要素×”大赛广东分赛交通运输赛道特等奖

- 关于举办第二十一届中国国际住宅产业及建筑工业化产品与设备展览会的通知

- 2024第四届北京国际工程采购大会暨工程建设供应链博览会

- 喜报!中建普联获得广州市建筑业“建联杯”第一届掼牌(掼蛋)比赛团队季军!

- 广州市数字金融协会及10家投资机构代表一行莅临中建普联调研交流

- 商品房市场销售下滑现象解读:需求释放与市场调整

- 广州市市政服务管理局、广州数交所领导一行莅临中建普联调研指导工作