压实招标人主体责任

【导读】2025年11月11日,国家发展改革委联合工业和信息化部、住房城乡建设部、交通运输部、水利部、农业农村部、商务部、国务院国资委等八部门正式印发《招标人主体责任履行指引》,旨在深入贯彻落实《国务院办公厅关于创新完善体制机制推动招标投标市场规范健康发展的意见》精神,进一步压实招标人在招投标活动中的主体责任。

2025年11月11日,国家发展改革委联合工业和信息化部、住房城乡建设部、交通运输部、水利部、农业农村部、商务部、国务院国资委等八部门正式印发《招标人主体责任履行指引》(发改法规〔2025〕1358号),旨在深入贯彻落实《国务院办公厅关于创新完善体制机制推动招标投标市场规范健康发展的意见》(国办发〔2024〕21号)精神,进一步压实招标人在招投标活动中的主体责任。这一政策的出台,标志着我国在构建统一开放、公平竞争、规范有序的招标投标市场体系方面迈出了关键一步。

一、政策背景:回应现实问题 推动制度完善

近年来,随着我国基础设施建设和公共服务项目投资规模持续扩大,招标投标作为资源配置的重要方式,在保障工程质量、提升资金使用效益等方面发挥了积极作用。然而,实践中也暴露出一些突出问题,如部分招标人责任意识淡薄、程序不规范、干预评标、规避监管等行为屡禁不止,严重影响了市场公平和政府公信力。

在此背景下,国务院办公厅于2024年发布21号文,明确提出要“强化招标人主体责任,健全全过程监管机制”。此次《指引》正是对这一顶层设计的具体落实,通过系统梳理招标人应承担的法律义务与管理职责,为各级政府部门、国有企业及各类市场主体提供操作性强的行为规范。

二、核心内容:明确“责权利”边界 构建全流程责任体系

《招标人主体责任履行指引》从招标前准备、招标过程管理、中标履约监督到异议投诉处理等环节,全面厘清了招标人的法定职责:

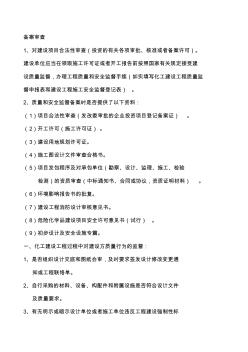

前期决策责任:要求招标人依法依规确定招标范围、方式和组织形式,严禁以化整为零、虚假招标等方式规避监管;

程序合规责任:强调必须严格执行法定程序,不得设置不合理条件排斥潜在投标人,确保信息公开透明;

评标独立责任:明确招标人不得干预或影响评标委员会独立评审,维护评标公正性;

合同履约责任:规定招标人应依法签订并履行合同,及时支付款项,不得擅自变更实质性条款;

异议处理责任:要求建立健全内部异议处理机制,依法依规回应投标人合理诉求;

廉政风险防控责任:督促招标人加强内部监督,防范利益输送和权力寻租。

此外,《指引》还特别强调中央企业和地方国企要发挥示范引领作用,带头落实主体责任,推动形成“不敢违、不能违、不想违”的长效机制。

三、实施意义:优化营商环境 提升治理效能

《指引》的发布不仅是对既有法律法规的细化补充,更是推动国家治理体系和治理能力现代化的重要举措。其深远意义体现在三个方面:

有助于净化招投标市场生态。通过压实招标人“第一责任人”地位,可有效遏制围标串标、量身定做等乱象,营造公平竞争的市场环境。

有利于提升公共资源配置效率。规范招标行为能够吸引更多优质企业参与竞争,促进技术进步与成本优化,从而提高财政资金和国有资本的使用效益。

将强化法治政府建设。《指引》以制度化方式约束行政权力,防止“既当裁判员又当运动员”,推动政府从“管理型”向“服务型”转变。

四、未来展望:配套措施需跟进 落实效果待检验

尽管《指引》提供了清晰的责任框架,但其实际成效仍取决于后续的执行力度与监督机制。专家建议,下一步应加快以下工作:

制定配套实施细则,明确违规行为的认定标准与惩戒措施;

加强跨部门协同监管,推动公共资源交易平台与信用信息系统互联互通;

开展专项督查与典型案例通报,形成震慑效应;

强化对招标人及相关人员的培训教育,提升依法履职能力。

可以预见,随着《招标人主体责任履行指引》的深入实施,我国招标投标制度将更加成熟定型,为高质量发展提供坚实支撑。这不仅是一次制度层面的“补短板”,更是一场关乎市场公平与政府公信力的深刻变革。

下一篇:

无推荐阅读

- 住房城乡建设部适老建筑与环境重点实验室学术研讨会在京举办

- 广东住建厅关于加强房屋市政工程施工安全风险分级管控和隐患排查治理工作的通知

- 广州住建局关于继续实施广州市旧村庄全面改造成本核算办法的通知

- 祝贺!中建普联参赛项目荣获2024年“数据要素×”大赛广东分赛交通运输赛道特等奖

- 关于举办第二十一届中国国际住宅产业及建筑工业化产品与设备展览会的通知

- 2024第四届北京国际工程采购大会暨工程建设供应链博览会

- 喜报!中建普联获得广州市建筑业“建联杯”第一届掼牌(掼蛋)比赛团队季军!

- 广州市数字金融协会及10家投资机构代表一行莅临中建普联调研交流

- 商品房市场销售下滑现象解读:需求释放与市场调整

- 广州市市政服务管理局、广州数交所领导一行莅临中建普联调研指导工作